在福建房地產市場走過了近20個年頭後,漳州發展(000753.SZ)的地產之路或許要畫上句號了。

隨著漳州發展剝離地產業務的脈絡逐漸清晰,資本市場也隨之聞風而動。5月19日-23日的三個交易日,漳州發展股價喜迎三連板,刷新逾5年來新高。

到了5月24日,漳州發展股價在早盤開盤一字板的背景下,上午11時開始股價大幅拉低,最終收跌2.04%,遺憾未能斬獲四連板。

2022年,對於漳州發展來說是一場大革命,走上了深度轉型的道路之上。業務瘦身、聚焦業務、跨界光伏、高管換血等等,漳州發展的這場巨震,足夠吸人眼球。

卸掉地產包袱,股東拍手稱快!

當下,一方面是國内地產市場低迷,另一方面是新能源勢頭旺盛,令不少地產企業紛紛在新能源領域尋求另一條增長曲線。

如天津地區的老牌房企廣宇發展(000537.SZ),在去年9月選擇了與地產業務「決裂」,同時置入魯能新能源100%股權,完成了由地產企業到新能源企業的歷史性轉變。

地產行業内這一重磅資產重組,也讓廣宇發展成為A股市場上的一只妖股,資產重組的消息在坊間盛傳後豪取13連板,實現了逆風翻盤。

而目前的漳州發展,也有點當時廣宇發展的影子。不同之處在於,漳州發展是被動卸掉地產包袱。

繼4月28日公告表示根據漳州市委的工作要求將剝離地產業務,並聚焦新能源、生態環保產業後,漳州發展於5月24日的股票異常波動公告中稱:公司實控人漳州市國資委按照漳州市委、漳州市人民政府關於國有企業結構佈局優化調整的有關工作要求,正在推進公司地產業務剝離。

換言之,漳州發展已將其地產業務的剝離計劃付諸了行動。作為曾經的利潤主力軍,公司的地產板塊也將隨著公司戰略轉型升級而落下帷幕。

值得留意的是,在此之前,漳州發展並不打算放棄地產這塊現金奶牛。今年1月,漳州發展在投資者互動平台表示:公司沒有計劃將地產業務剝離出來。而話音剛落不到4個月,漳州發展就被動改變了計劃,要與地產說「拜拜」了。

從股價表現看,資本市場對漳州發展的此次轉型是充滿熱情的。近日有網友在社交平台表示:房地產轉型新能源的國資股,幹就完了!

那麽,砍掉地產板塊,對漳州發展意味著什麽?

儘管在地產市場有近20年的沉澱,但漳州發展的地產業務幾乎只局限於漳州市一隅之地,無規模優勢,風險敞口較大。此外,在行業生變的背景下,地產業務的存在並不利於公司在轉型新能源後的再融資功能,且地產業務資金沉澱期長,影響業務轉型的資金需求。

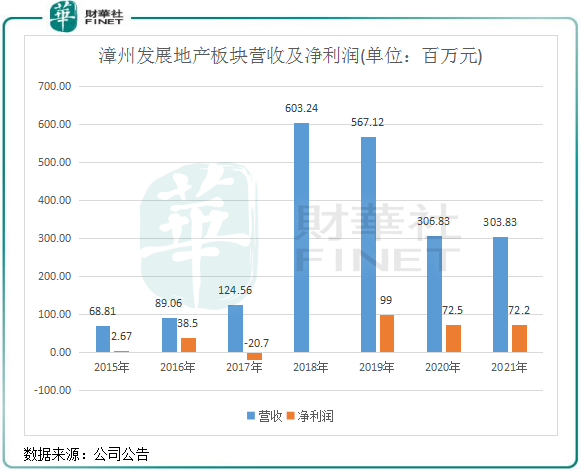

回顧漳州發展的地產業務進程,因受制於區域小、競爭大,以及拿地困難等因素,導致該業務的合同銷售額跌宕起伏。於2015年-2017年,公司地產業務銷售額較此前出現驟降,2020年及2021年的銷售額亦出現大幅縮水。

上圖可以看到,過去6年,漳州發展的地產板塊營收及淨利潤均大起大落,2019年以來更是持續下降,未能充當起公司實現增長的驅動力。放眼國内地產市場,漳州發展只能稱得上小型房企,在疫情衝擊以及政策壓力下風險抵禦能力顯然不強。

因此,與其說在漳州市這塊一畝三分地中搞地產,不如放棄這塊業務,騰出資源和資金將目標瞄向市場拓展確定性更強的新能源領域,這也順應了上文提到的「國有企業結構佈局優化調整」的工作要求。

努力轉型,靜待春來?

從業務結構看,漳州發展這一路走來都是「不務正業」。或者說,公司根本就沒有正業。

業務分散且缺乏協同性,以至於漳州發展在二級市場上的概念貼合度上有些混亂。在同花順的分類中,漳州發展集合了「福建自貿區」、「地下管網」、「光伏概念」、「水利」和「地產」等多個不相關的概念。

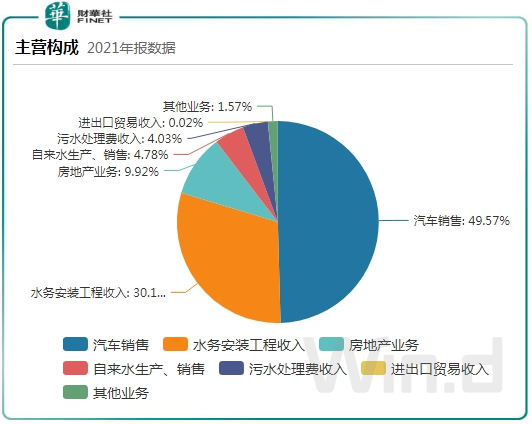

但從營收構成看,以「汽車經銷商」來稱呼漳州發展最合適不過了。2021年,公司汽車銷售業務佔了公司營收的半壁江山;其次是水務安裝工程業務,收入比重近3成;而地產業務,是漳州發展的第三大業務,收入比重約為10%。

汽車經銷、水務、地產、貿易、垃圾處理、建材產品等業務,這些業務相互沾不上邊,就如一口鍋中的「大雜燴」,不像很多企業一樣有著「一體化產業鏈」的佈局。資源過於分散,並不利於漳州發展整合資源進行聚焦,這是公司近年來難以實現業績突破的重要因素。

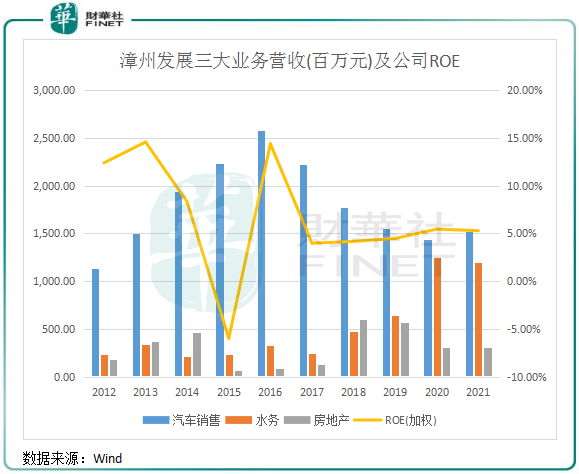

過去數年,除了老本行水務業務(包含水務安裝工程、自來水銷售及污水處理)實現了較為穩定的增長外,汽車銷售和房地產業務則成為漳州發展的「拖油瓶」。

特别是公司第一大業務汽車銷售業務,自2017年以來受汽車市場低迷影響持續萎縮,並連續三年出現了虧損。如公司旗下福州玖玖豐田汽車銷售服務有限公司在2021年實現高達2.5億的營收,但卻虧了240萬元,盈利空間十分有限。

漳州發展作為傳統汽車經銷商,近些年來在行業大變局之下沒能順勢轉型。造成這種現狀的因素很多,客觀因素包括汽車市場進入飽和狀態、疫情導致消費低迷、廠家直銷模式盛行等。隨著新能源汽車的快速發展,越來越多的颠覆型玩家進入市場,汽車產品和技術、市場環境與結構在變、消費者需求以及銷售渠道都在變化,使包括漳州發展在内的傳統汽車經銷商帶來前所未有的挑戰。

公司的汽車經銷門店主要在漳州、福州和三明一帶,以銷售傳統中低端品牌車為主,沒能吃下高端市場的紅利,且在新能源汽車方面的佈局亦相對匮乏。為此,在2021年,漳州發展加大轉型力度,優化品牌結構、整合售後資源以及探索新能源物流車業務,但成效並不顯著,當年該板塊營收只取得4.32%的增長,並產生了近6000萬元的虧損。

因產業不夠聚焦,兩大業務經營業績不佳,且成本管控能力有待加強,漳州發展過去數年來的淨資產收益率整體偏低,整體處於5%左右的低水平。因此,如何培養自身真正的「正業」,並做強做大,不斷提升盈利能力,成為擺在漳州發展面前的頭等大事。

去年來,漳州發展也在為未來的發展描繪出了藍圖,轉型升級的決心展露無遺。

在去年2月,漳州發展發佈了《公司發展戰略規劃綱要》,明確了公司以「綠色智慧城市建設為先導,聚焦智慧水務、生態環保、低碳出行、綠色建造,成為行業領先的城市運營服務商」的戰略定位。到了去年10月,公司調整了發展戰略規劃綱要,提出「以綠色智慧城市建設為先導,聚焦新能源、生態環保、綠色建造、低碳出行,走出漳州,面向全國,成為行業領先的城市運營服務商。」

這個戰略定位,與5月24日公告提到的「做強做優水務板塊,聚焦新能源、生態環保等領域」相吻合。而「走出漳州,面向全國」,是公司戰略規劃的關鍵詞,看得出公司擺脫地域限制的決心很大。

按照公司規劃,在砍掉地產業務後,未來公司的主業將是「水務+新能源」,形成兩條腿走路的格局。未來為了聚焦該兩個領域,公司是否會退出汽車經銷行業?以及建材產品和進出口貿易等業務?還是存在可能性的。

畢竟,一家企業的精力是有限的,手伸得過長,反而更難抓到「獵物」。

高層頻換血,戰略穩定性受考驗?

企業戰略大轉型,往往伴隨著高管層的換血。

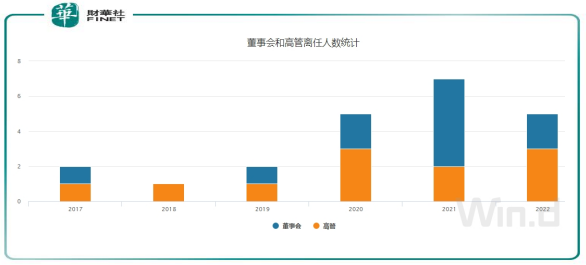

Wind數據顯示,2021年以來,漳州發展高管層出現大地震,累計有7名董事會成員以及5名高管相繼離任。單是2022年以來,就有5名管理層人員離開了公司。

而漳州發展的一把手——董事長,自2016年以來更是更換了4任人選,且董事長的任職時間越來越短,辭任理由均是因為「工作變動」。但顯然,「工作變動」的背後,隱藏著的是市場經濟不景氣、行業拐點已至、企業經營戰略調整等深層因素。

在頻頻更換的董事長中,黃鍵鵬於2017年6月-2020年5月任職,任職時間近三年;賴紹雄於2020年5月-2021年9月任職,任職時間不到一年半;80後董事長吳子毅於2021年11月任職,並於上月底辭任,不到半年時間便匆匆退出公司一把手的座椅。

此外,林阿頭和李勤這兩位2008年就進入董事位置的老將,也在近半年以來相繼辭任。而總經理、監事、獨立董事和戰略委員會委員等重要職位的管理層,也在近半年來陸陸續續離任。

近日,現年38歲的賴小強被選舉為漳州發展的董事長。資料顯示,賴小強曾任漳州信息產業集團董事長,漳州信息產業集團屬重點國有企業,主要承擔漳州市與「數字產業化、產業數字化」相關的四大板塊業務。

高層人士頻頻變更,背後因素無非是漳州發展業績不佳、戰略定力不強造成的。而企業的轉型升級需要新的血液,這也體現出地方國資委對漳州發展改革的重視。

從另一個角度看,通過換血來調整管理層,在一定程度是也需要付出陣痛的,比如戰略的穩定性能否持續是需要經受考驗的,公司的前景也難免會更撲朔迷離。

為向股東釋放積極的因素,去年11月3日至今年3月17日,漳州發展控股股東福建漳龍累計增持了公司1256.95萬股,佔公司總股本的1.27%。可以看出,漳州發展對往新能源方向轉型狠下了心,而大船掉頭往往需要淌水過河,「水務+新能源」這兩個車輪,能否帶著漳州發展駛向下一站,需要時間的驗證。

財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。

如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。

更多精彩內容,請登陸

財華香港網 (//m.iteamtexas.com/)

財華智庫網(https://www.finet.com.cn)

現代電視 (https://www.fintv.hk)