傳統燃油車企的轉型關鍵在於取長補短,如何高效的彌補自身在智能化、電動化方面的短板,決定著「大象轉身」的成與敗。

電動化方面的競爭差異化很小,大部分車企都會與寧德時代、LG等電池廠商建立供應合作關係,除了比亞迪的弗迪電池、長城的蜂巢能源外,大部分的車企極少花費精力去自研電池,而是直接採購。

智能化方面的競爭差異則比較大,有的車企選擇了積極與新勢力、互聯網公司合作,比如江淮汽車與蔚來合作,吉利汽車與百度合作成立了集度汽車;有的車企則主動抱大腿,比如小康、北汽藍谷、長安汽車與華為這樣的智能汽車方案專家建立了合作,採購其整體或局部的智能化解決方案;還有的車企則自己招大量的軟件人才,通過自我革命,往智能化方向轉型,比如長城汽車。

最近上汽集團就把華為「拒之門外」了,理由是「不會接受華為或其他單一一家公司提供整體解決方案,智能汽車解決方案是一台汽車的「靈魂」,給單一廠商會變成他是靈魂,我是軀殼。這對於上汽集團是不能接受的。」

大意是,上汽不想淪為别人家指揮的「殼兒」。

除了上汽,遊離於華為之外的車企並不少,比如造車新勢力蔚來、理想、小鵬、哪吒、零跑等,還有長城、吉利等自主品牌。

這樣一來,多元的格局終於形成。

造車新勢力不與華為合作實屬情理之中,畢竟智能化是其「看家本領」,也是其敢於從互聯網向制造業轉型的底氣所在!威馬有百度注資,必然使用百度的阿波羅,也不會考慮華為。

談及華為,蔚來的聯合創始人秦力洪就曾表示,「華為是一家值得大家尊重的公司,未來華為可能是一個新興的智能化Tier 1供應商,蔚來可能主張智能化自研,每個模式都有優缺點,最後還是要靠產品說話。」

理想汽車CEO李想之前在微博表示,「我們自研的自動駕駛係統(標配508Tops算力和激光雷達)明年完全可以和華為、特斯拉正面較量。」

針對華為幫助車企造車的模式,小鵬汽車創始人何小鵬在之前接受採訪時也提出了自己的看法:「華為的模式並不是長久之舉,這種模式以前我在做UC的時候做過,後來死得很慘。」他認為,合作的模式既不能把核心能力掌握在自己手中,在合作的過程中也會產生很多問題。

雖然沒有華為的賦能,如今來看,造車新勢力不僅活下來了,而且銷量屢創新高,活得風風光光。

由此看來,每家企業的情況不同,到底是自研,還是與華為攜手合作,由自身情況而定,具體情況還需具體分析。

目前華為與車企的合作模式主要分為三種:其一是整車解決方案,又稱HUAWEI INSIDE 模式,這種合作模式目前就是以北汽藍谷、廣汽、長安、小康為代表;其二是Tier1合作模式,華為的角色類似博世;其三是Tier2合作模式,鴻蒙OS已搭載在吉利、比亞迪部分車型上,在智能座艙方面發揮作用。

對任何一家車企來說,如果能夠「自己動手,豐衣足食」,那就不會向外在需求支援,迫不得已才去採購,即缺啥補啥,一方面是由於智能化涉及到方面太多,面面做到確實很難,另一方面是不能因為零部件問題而耽誤了造整車的效率,從而喪失攻佔市場的機會,「拿來主義」並不丢人。

華為雖然在積極參與造車大局,但是華為與傳統車企在對未來汽車的理解上是有分歧的。

華為終端有限公司首席架構師蘇菁曾透露過華為對汽車產業的看法。她表示,「傳統的車廠認為車是基礎,試圖把計算機嵌進去,而華為的看法不同,計算機是基礎,車是計算機控制的外圍設備,一個大計算機把車掛上去,本質看法不同,會導致所有的看法不同。」

上述話的大意是,未來汽車是硬件主導軟件,還是軟件主導硬件?

正是這種分歧,上汽拒絕了採納華為整車方案的合作模式,而是選擇了自力更生。

相比北汽、廣汽、長安與華為的HUAWEI INSIDE模式深入合作,上汽拒絕華為的底氣究竟何在?

上汽内部的工程師曾對外表示,上汽在智能車上的電子與軟件架構上必須掌握自主權。

那就是說,上汽要自己招相關的軟件人才,自己去幹!

華為能做的,上汽憑啥不能做?這或許是上汽想賭一把吧,而不是選擇未戰先投降。

另外,阿里也是上汽的一個籌碼。

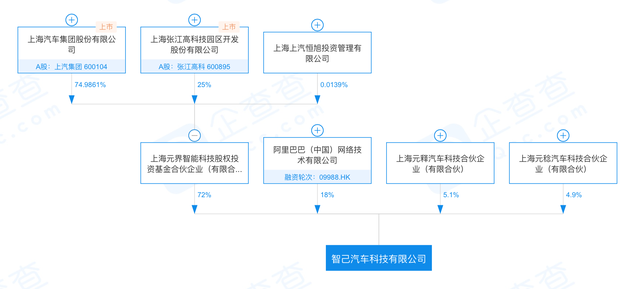

之前上汽就與阿里聯手成立合資公司——智己汽車,大股東依然是上汽,上汽的「控制欲」確實很強。

上汽在智能化道路上可以向大巨頭阿里借力,有阿里在背後輸出技術,似乎可以有恃無恐了。

但問題是,阿里在自動駕駛、智能座艙方面的技術積累能跟華為比嗎

上汽集團2020年初成立了名為「零束」軟件中心,將聚焦智能駕駛係統工程、軟件架構、基礎軟件平台和數據工廠等項目,著力搭建智能汽車的「四個大腦」。

不過從時間節點來看,2020年開始著手,確實有些慢了。

該軟件中心主任李君表示,「我們必須面向全球招聘最頂尖的人才,在這個行業有成功經驗、打過勝仗,帶領我們少走彎路。我的目標是,招聘的員工中超半數人的工資都比我高。如果不是這樣,軟件中心沒有成功的理由。」

上汽的一個目標是——2023年軟件團隊將擴充至2200人。

雖然信誓旦旦,但隨著造車大軍的席卷而來,軟件人才炙手可熱,不怕沒錢挖,怕的是招不到人!

與上汽的路子比較相似的是,長城汽車也在最近表示預計到2023年,公司研發人員將達3萬人,其中軟件開發人才將達到1萬人。

不難看出,「搶人大戰」將愈演愈烈,「汽車+軟件」這種集成式人才在未來很長的一段時間内將是「一票難求」。

03 依賴合資,市值堪憂

雖然在對華為的戰略態度上,上汽與北汽、廣汽、長安的路子不同,但是這幾家公司盈利點依賴合資,這是一個共同點。

當然,這有一定的歷史原因,早期國内汽車的發展路徑是「以市場換技術」,引來外資車企,按股權1:1來共籌合資公司,合資公司的名字一般就是四個字,我方取兩個字,外資方取兩個字,比如上汽大眾, 北汽現代,廣汽豐田,長安福特等。

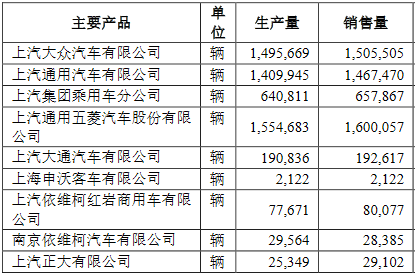

對合資品牌的依賴一直沒有削弱,從上汽的2020年報來看,報告期内,公司實現營業總收入7421.32億元,同比下降12.00%;實現歸屬於上市公司股東的淨利潤204.31億元,同比下降20.20%。

讓人大跌眼鏡的是,合資品牌上汽大眾2020年銷量達150.5萬輛,淨利潤為154.89億,佔總的淨利潤的比例為73.66%。也就是說,上汽集團還是在靠著合資品牌過日子。

在新能源汽車這塊,上汽旗下銷量最好的是五菱宏光這款車,但是五菱宏光是小型車,其性能是與大型的SUV、轎車沒辦法比的,完全是兩個不同世界的車。

6月30日,在上汽集團的股東大會上,參會股東上台提問發言,對上汽集團的現狀表示堪憂。

這位股東表示,自去年以來,新能源汽車成為超級風口,比亞迪、長城股價漲了5、6倍,江淮汽車超過了10倍,長安也漲了3倍多,可號稱新能源汽車銷量第一的上汽,股價卻停滞不前。

有人吐槽,最慘的是全倉買了上汽股票的人,押對了方向,買錯了股票。

2020年6月11日,全球資本市場發生了一件大事,即特斯拉市值對豐田的超越。有些意外,但似乎又顯得合情合理。

歷史總是驚人的相似,2020年7月7日,比亞迪市值超越了曾經的汽車龍頭股——上汽集團。

截止2021年7月5日收盤,上汽的市值為2463億元,收盤價為21.08元; 比亞迪的市值為7140億元,收盤價為249.55元 。一個在地下,一個在天上。

長安董事長曾說過一句「時代淘汰你,與你無關。」

在新能源轉型之際,能否擺脫對合資品牌的依賴,順利的插上「智能化」與「電動化」這兩雙翅膀,這是決定上汽能否起飛的關鍵考驗。

財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。

如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。

更多精彩內容,請登陸

財華香港網 (//m.iteamtexas.com/)

財華智庫網(https://www.finet.com.cn)

現代電視 (https://www.fintv.hk)