被國内網友笑談為「十三香」的iPhone13發售後,該款手機最多的熱詞就是秒光、官網崩潰、搶不到。而在臨近雙十一的今天,該款手機貨源仍然比較緊張。作為發售iPhone的蘋果公司,有沒有從新款手機的大賣中受益呢?該公司恰巧近日也發佈了最新一季的財報。

北京時間10月29日淩晨(當地時間10月28日),蘋果(AAPL.O)公佈了2021財年第四財季的財報(筆者按:該報告期是2021年7-9月,蘋果財報不是從每年1月開始算的)。市場解讀為本財季業績表現平平,不及預期,財報公佈後股價下跌。這是怎麽回事呢?該季財報有哪些值得解讀的方面?

iPhone全球銷量重回第二,但低於預期

整體來看:財報顯示,7-9月,蘋果實現營收833.6億美元,同比增長29%,市場預期846.9億美元;調整後淨利潤205.51億美元,同比增長62%,市場預期203.3億美元。每股收益(EPS)1.24美元,同比增長70%,每股收益與分析師普遍預期基本相符。營收增長並未達到市場預期,好消息是,調整後的淨利潤稍稍超出預期。

實際業績與機構預期的落差,也進一步影響到其股價的變動,在財報公佈之後,蘋果公司股價盤後跌超4%(美股有盤後交易時間)。10月28日,蘋果股價收盤價為152.57美元/股,第二天10月29日跳空低開後反彈。但截止29日收盤,蘋果股價為149.80美元/股,仍低於28日收盤價格,不過29日盤後股價稍上漲,雖然僅有0.08%。從本季財報公佈後的兩天股價表現來看,也可見資本市場的「糾結」。

對於大家最關心的iPhone筆者重點說說:

本季財報來自於iPhone的營收為388.68億美元,相比之下上年同期為264.44億美元,同比增長47%,但未能達到機構預期。據Refinitiv提供的數據顯示,分析師此前平均預期蘋果公司第四財季來自於iPhone的營收將達415.1億美元。

從更具體的市場角度來看本季iPhone的表現:

1、iPhone業務同比增長,來源於量價同升的雙重驅動。根據2021年三季度Canalys的預估數據,iPhone當季的出貨量約有4900萬台左右,同比增長18%。而本次蘋果財報iPhone業務同比增長47%,依此估算出當季iPhone出貨均價同比增長有25%左右。此外,數據反應,iPhone高價機出貨佔比呈現上升的態勢。而本季的新品發佈後,PRO及PRO Max也繼續保持強勁的市場需求(加錢真香,謎之定價。筆者在此呼籲廣大讀者理性消費,按需購買)。

2、iPhone在中國市場的表現疲軟,本季增長主要來源於海外市場。根據中國信通院數據,中國手機市場出貨量在本季實現同比+3%的增長。從中國手機市場的結構來看,主要有國產品牌和以蘋果為主的國際品牌。測算中國手機市場中國際品牌的出貨量表現,同比下滑6%,低於市場整體表現。同時iPhone在中國市場出貨同比下滑的情況下,在全球範圍内實現了同比正增長,iPhone在海外市場的出貨增長抵消了中國市場的疲軟表現。

我們還有國際機構的最新數據來驗證。恰巧近日Strategy Analytics和IDC都公佈了第三季度的智能手機出貨量數據。我們來看看大環境。

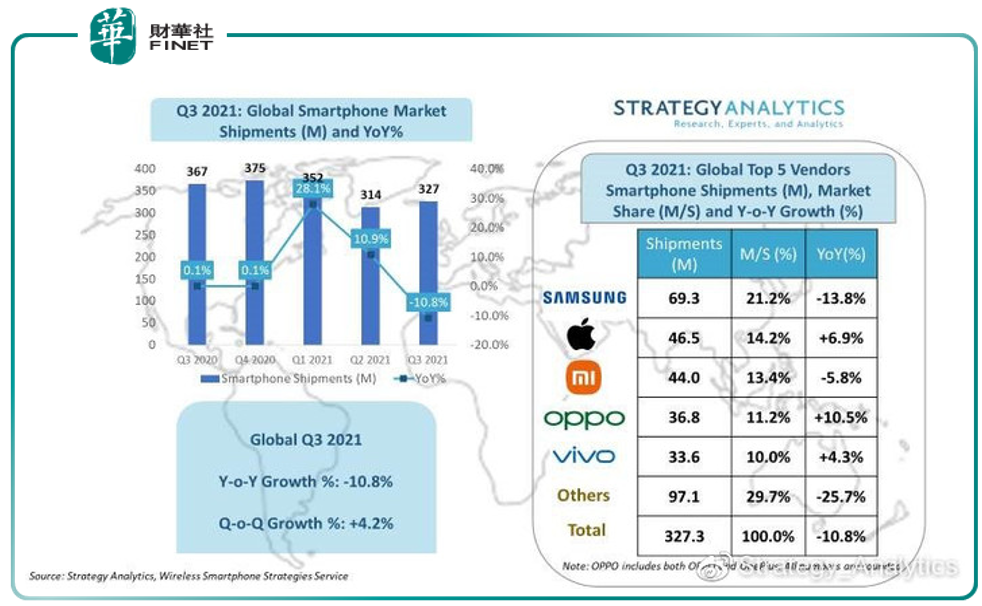

10月29日,研究機構Strategy Analytics公佈了2021年第三季度全球智能手機出貨報告。報告顯示,三季度智能機共出貨3.273億部,同比下降10.8%,這是由於供應鏈限制所致。該機構預計,供應限制將持續到2022年上半年。

Strategy Analytics的數據顯示,2021年第三季度,全球智能手機出貨量同比下降10.8%,為3.273億部。它結束了該行業在過去四個季度經歷的復蘇階段。供應限制重創智能手機市場,許多供應商無法滿足即將到來的假日季的強勁需求。我們預計供應限制將持續到2022年上半年。三星保持領先地位;蘋果重回第二。小米,OPPO,vivo分列三到五名。下圖為Strategy Analytics公佈的2021年第三季度全球手機銷量情況。

以上說的是全球情況,再來說國内第三季度銷量。Strategy Analytics高級分析師吳怡雯指出,「中國智能手機市場2021年Q3出貨量為7960萬台,同比下滑4%。經濟不確定性、元器件緊張、消費者換機週期持續延長是行業面臨的主要挑戰。和上季度相比,榮耀增長迅猛,一舉進入國内出貨量前三的位置。vivo和OPPO保持前二,而小米和蘋果分别下滑至第四和第五。」

再來看另一家機構調研的全球數據。據市場調研機構IDC近日發佈的最新研究數據,2021年第三季度,在廠商份額方面,三星以6900萬台的出貨量和20.8%的市場份額位居榜首。蘋果以5040萬台的出貨量重新位列第二,市場份額為15.2%,並獲得了亮眼的20.8%同比增長。小米以13.4%的市場份額佔據第三位,出貨量為4430萬台,同比下降4.6%。vivo和OPPO並列第四,出貨量分别為3330萬台和3320萬台,市場份額分别為10.1%和10.0%。vivo的出貨量同比增長5.8%,而OPPO在本季度同比增長8.6%。

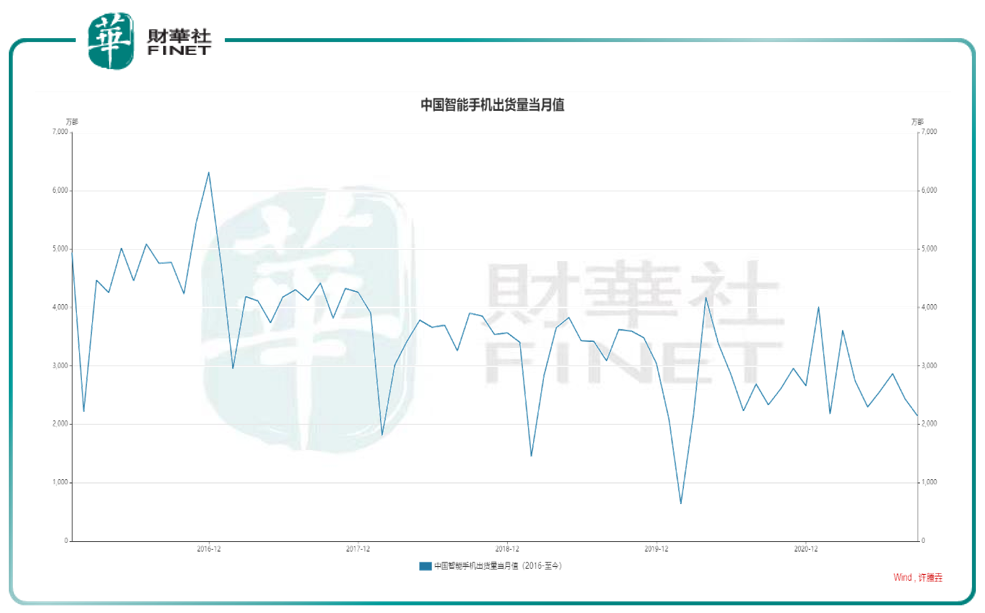

筆者查詢了國内手機出貨量自2016年至今,近五年來的數據情況(見下圖)。發現國内手機出貨量在大趨勢上是下跌狀態,特别是2021年整體更是呈連續下滑態勢。

以上多方面的數據恰巧驗證了蘋果本季財報,「蘋果手機iPhone在中國市場的表現疲軟,本季增長主要來源於海外市場」這個觀點。順帶提一句,今年第二季度小米站上了老二的寶座,如今小米又回到了第三的位置,不知道雷軍是否緊張?筆者看了下小米(01810.HK)的股價,自8月初雷軍公開演講後,股價至今呈整體下跌趨勢。

為何大環境如此?這在很大程度上要歸結為今年的「缺芯」問題。蘋果CEO庫克在財報電話會議上表示,供應鏈問題導致蘋果當季營收直接減少了60億美元。對於芯片短缺問題何時能緩解,他表示「自己也無法給出準確預期」。

對於iPhone外的其他硬件,財報顯示iPad和Mac本季度分别實現營收82.5億美元/91.8億美元,同比分别增21.4%/增1.6%,而市場預期本季度iPad和Mac營收分别為72.3億美元/92.3億美元。和機構預期相比,iPad的表現大超預期,而Mac則表現平平。

iPhone業務是蘋果收入的最大組成部分,不及預期的表現直接影響市場對蘋果的信心。雖然如此,不過也需看到,在「缺芯」大環境下,iPhone的銷量在本季表現又重新回到了全球第二,還是很「給力」的。某著名相聲演員有這麽一句話:「不是我很優秀,全靠同行襯託」。

此外,值得一提的是,因為蘋果公司的本季財報,報告期是7-9月,而iPhone13真正開始鋪貨是10-11月,尤其來自中國的雙十一是每年iPhone的傳統「旺季」,但這個時間點並沒有算在本季財報中,所以「十三香」能否讓下一季的蘋果財報好轉起來?還是很有預期的。

蘋果也要「造車」,就是「運氣」不太好

iPhone業務本季低於預期是這次財報中最值得關注的部分,而自從庫克接替喬佈斯以來,iPhone每年的發佈會一直被吐槽並沒有什麽亮點(與喬佈斯時代對比)。在手機業務增長乏力的今天,眾多手機廠商其實也在謀求「出路」。

今年國内的新能源「造車」概念特别火熱,手機廠商紛紛宣佈入局「新能源汽車」。作為全球排名前列的蘋果其實提及「造車」的概念更早。早在2014年,蘋果就啓動了代號為「泰坦」的造車計劃,打算推出一款能與特斯拉抗衡的新能源汽車。為此,蘋果動用了龐大的資金將克萊斯勒、特斯拉、福特等多家公司的動力測試和混合動力係統工程師挖走,組建成了一支有1000位員工的團隊。

然而,蘋果的造車計劃並沒有得到一個好的延續,隨著員工的離職,蘋果不得不暫緩造車,開始研發自動駕駛技術。據不完全統計,從2017年至2020年,蘋果已經獲得超過100項汽車相關的專利技術,涵蓋了自動駕駛、車載係統、車體結構、智能座艙等。自動駕駛技術專利的佔比從2016年的22%上升到了2019年的41%。由此來看,雖然蘋果汽車仍處於概念階段,但其已經在整車制造、自動駕駛以及車載娛樂方面積累了大量的經驗。並且,蘋果的自動駕駛里程在2020年也突破了3萬公里,脫離方向盤的距離也延長到了232公里。對此,蘋果CEO庫克表示:「在我看來,自動駕駛是一項核心的技術,退後一步來說,汽車在很多方面就是機器人,自動駕駛汽車可以做很多事情,人們也將會看到蘋果公司的在這方面的努力。」

在自動駕駛領域取得些許成績後,蘋果在今年1月重啓了造車計劃,並尋求與車企合作代工生產汽車。不過讓筆者啼笑皆非的是,蘋果公司「造車」的負責人在前段時間被人挖走了。

9月7日,福特汽車發佈公告稱,蘋果公司造車項目的負責人道格菲爾德加入福特,擔任福特首席先進技術官,向總裁兼首席執行官吉姆法利(Jim Farley)匯報。

國内流傳一句話,「宇宙的儘頭是鐵嶺,科技的儘頭是造車」,為什麽無論國内國外,手機廠商都開始造車了?僅僅是因為新能源賽道火熱嗎?

其實背後還有原因。前文提到,近年來手機銷量都是下滑趨勢。智能手機市場早就從高速增長狀態,改為了「存量博弈」時代。想想身邊的例子,從以前大家幾乎一兩年換一台手機,到現在有多久沒換手機了?這背後原因,無外乎現在手機科技的研發,已經到了瓶頸階段,和PC電腦類似,這兩年來每年的手機發佈會,各品牌都算上,大家想想都有什麽讓人驚喜的「黑科技」出現?似乎並沒有!換句話說,現在手機的性能,已經足夠大家的日常使用了。人們的換機動力並不足。這才是手機廠商紛紛入局新能源汽車領域的本質原因。

在國内的造車領域,行動最快的手機廠商是小米。10月19日,雷軍在小米投資者日上表示,造車進展超過了預期,小米汽車預計2024年上半年量產,第一個工廠將落地北京亦莊,目前研發團隊已到崗了453人。不過本文主要寫的是蘋果,所以這方面就不展開寫了。

小結

iPhone業務本季大幅低於預期,讓財報公佈後的蘋果股價在兩天内小幅下滑,數據顯示,2021財年第四財季是自2016年4月以來蘋果業績首次未能超過分析師預期,也是自2017年5月以來蘋果營收首次低於預期。

不過也需指出,即使在供應鏈緊缺的大環境下,蘋果的全球手機銷量又回到了第二的位置。此外,在手機廠商紛紛「造車」的時候,其實蘋果早在2014年就開啓了「造車」計劃,就是「命不好」而已,連部門負責人都被同行挖走了。

從戰略層面來說,芯片供應短缺的問題對季度業績有不利影響,但這也是公司產業鏈地位的「試金石」,在大環境不利的情況下仍然能「全球第二」,本身就說明了蘋果的實力。筆者認為,短期的因素會過去,而護城河的打造是長期的過程。雖然目前iPhone是蘋果的主要營收來源,但蘋果也在把手伸向當下最火熱的「造車」領域,打造自己的護城河。這與國内華為努力在「萬物互聯」的鴻蒙OS上發力是類似的。在手機業務達到瓶頸期的今天,如何思考下一步戰略方向,是當下每個手機廠商都要面對的問題。

財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。

如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。

下載財華財經APP,把握投資先機

https://www.finet.com.cn/app

更多精彩内容,請點擊:

財華網(//m.iteamtexas.com/)

財華智庫網(https://www.finet.com.cn)

現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)